Daniel Thalheim

Kürzlich erschien ein Bändlein in einem Leipziger Verlag, der mit Stilbegriffen um sich wirft, die es nicht gibt. Restauratorin Constanze Arndt widmete sich Leipziger Treppenhäusern und will so auch gleichzeitig vier Kunstepochen ablesen. Das Ergebnis ist ein dickes Buch über kunsthandwerkliche Techniken, was an für sich über den herkömmlichen Standard hinaus geht. Doch inhaltlich können Fachleute ins Stocken geraten oder gar vom Stuhl fallen. Während in jedem anderen europäischen Land die kunstwissenschaftliche Forschung von der starren und willkürlichen Epochengliederung weg geht und sich den Werkstätten, Schulen und den für jede Zeit übliche Variationen des Stilbildes der römisch-griechischen Antike – was in sich schon nicht schlüssig ist, weil es DIE römisch-griechische Antike wegen ihrer regionalen und lokalen Ausprägungen so als Ganzes nicht gibt und nur ein Wunschdenken von Gelehrten in den abgeschiedenen Klöstern im Mittelalter ohne Leben entwickelt war und mit dem Fall von Byzanz in eine Renaissance der Antike mündete und von da an bis ins späte 19. Jahrhundert allenfalls mit modischen Abwandlungen und Verwerfungen lediglich zitiert wurde – zuwendet und so ein sensibleres Bild zeichnet, die Kunstgeschichte sich der geschichtswissenschaftlichen Bezeichnungen bzw. Abfolge Antike, Mittelalter, Frühmoderne und Moderne unterordnet, existiert in Leipzig immer noch eine Enklave, die versucht, Strömungen der Moderne voneinander abzugrenzen. So ist auch das Buch von Constanze Arndt über historische Ornamentschablonen zu lesen. So will die an der Hochschule für Grafik und Buchkunst ausgebildete Restauratorin in Hausaufgängen aufgrund der verwendeten Stilmitteln Dinge wie „Spätklassizismus, Jugendstil, Reformstil und Art Déco ablesen. Solche Begriffe sucht man in der zeitgenössischen Literatur vergebens. Sie wurden also im Nachhinein, v.a. im 20. Jahrhundert festgelegt. So legt sie fest, dass der sogen. Spätklassizismus von 1840 bis 1870 existierte, obwohl wir im deutschsprachigen Raum über Variationen des einflussreichen französischen Empire-Stils reden müssten, der eigentlich im Wohnungsbau in Grobem bis kurz vorm Ersten Weltkrieg anhielt. Um sich von dem damals allseits beherrschenden Repräsentationsstil des französischen König- und Kaisertums abzugrenzen – ja, Leipzigs Straßenzüge sind eigentlich französisch – entwickelten Architekten einen reformistischen Ansatz in der Gestaltung von Fassaden und des Interieurs. Dahingehend waren u.a. England und Schottland maßgeblich. In Europa entstanden in Folge der britischen Arts&Crafts-Bewegung unterschiedliche Ausprägungen. Die Wiener Werkstätte und der Deutsche Werkbund wären als zwei Bezeichnungen zu erwähnen, deren Künstler sich aber auch nicht dogmatisch an etwaige Vorbilder hielten, sondern eher daran interessiert waren, Design weiterzuentwickeln. Die Abwendung des antik beeinflussten Geräges im Design, Ornament und im Bauen selbst erfolgte schleichend. Immerhin waren damalige Künstler und Forscher auf die Zukunft fokussiert. Die klassische Malerei war im Abwind. Klassisches Bauen steckte irgendwann im Flaschenhals der „Wohnmaschine“ fest.

Noch schlimmer ist, was seit neulich in der Leipziger Internet Zeitung geschrieben steht. Man kann die Inhaltsübernahme aus dem Buch übersehen, wenn es heißt, Constanze Arndt habe in Leipzigs Bürgerhäusern sogar fünf verschiedene Kunstepochen nachgewiesen – vom Spätklassizismus (1840–1870) bis zum Art déco (etwa 1920 bis 1935). Noch schlimmer wird die Bemerkung mit folgendem Zitat: „Mit den Nationalsozialisten brach das ab. Was so ganz sanft den Gedanken weckt, dass diese uniformierten Kraftmeier auch Kunst und Kultur zutiefst verachteten. Stilvoll bauen konnten sie sowieso nicht.“

So ein Satz zeugt von Unkenntnis und Unvermögen, wirklich in die Tiefe zu recherchieren. Richtig ist, dass die Nazis im Wohnbau jene Reformarchitekten förderten bzw. bevorzugten, die nicht „so international“ bauten als wirklich gewollt. So entstand irgendwann ein genormter Einheitsbau mit Rückgriffen auf die „Epochengeschichte“. Die Entwicklung setzte allerdings bereits vor dem Ersten Weltkrieg mit den ungestümen Aufsätzen des nationalistischen Architekten Paul Schultze-Naumburg ein. Durch ihn wurde die überbordende Moderne gezügelt. Nicht nur in Mitteldeutschland war er erfolgreich. Dass den Nazis bspw. es schnurz war, dass u.a. die Leipziger Trauerfeierhalle von Wilhelm Haller eigentlich mit seiner Weihe 1927 als „deutsch“ bezeichnet wurde, greift den Aspekt von Reformarchitekten auf, sich in Reduktion und Expression neu zu erfinden. Die ehemalige Messehalle auf dem Alten Messegelände und Hort des riesigen Porta-Zentrums wurde als „nationalsozialistisch“ bezeichnet ohne auf die Hintergründe dieses Bauens zu blicken; der klobige Kubaturstil ähnelt so ziemlich allem was wir aus England aus der Zwischenkriegszeit kennen und bis in die Fünfzigerjahre verbaut wurde. Das gleiche gilt für den weitestgehend abgerissenen Stuttgarter Bahnhof. Wer aber ständig die nahezu nie verwirklichten Propagandabauwerke von Albert Speer vor Augen hat, dem wird der Blick verstellt, dass unter den Nazis mindestens genauso modern gebaut wurde wie in den Zwanzigerjahren. Dieser argumentative Einwand soll nicht dazu dienen, das Gewaltregime der Nazis zu rechtfertigen, sondern verdeutlicht dass die Nazis auch keine besseren Rezepte für billiges Bauen hatten als anderswo in Europa. „Nur keine Flachdächer“, hieß es damals. Mit diesem Diktat hatte man die „Moderne“ ausgetrickst. Dieses Prinzip wurde in der DDR umgekehrt. So etwas wie Heimat- und Denkmalpflege war nahezu nicht existent, vielmehr ins Abseits auf ein Abstellgleis gestellt.

Organisches Bauen ist so ein Stichwort der Zwanziger- und Dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts, das in den Quellen auftaucht. Expressionistisches Rokoko beschreibt ziemlich genau den durcheineinandergewürfelten Stilmix, den wir v.a. in Leipzig finden. Begriffe waren im Handwerk jedoch nicht wichtig, dienten die Ornamente und Designs eher als Vorlagen für den eigenen schöpferischen Willen. Wo wir schon beim Bauen in der damaligen Zeit sind; Normbauen wurde zwar nicht ad acta gelegt, aber neu definiert. Doch die Individualisierung des Bauens nahm eigene Formen und Tendenzen an, wo die Sprache aus Europa und den USA – Bauhaus, De Stjil, Organisches Bauen – auch in Tel Aviv umgesetzt wurden. Die White City ist keine Bauhausstadt nach Reißbrett, sondern eine individuell gestaltete Stadt im Sinne des Organischen Bauens.

Bei den Nazis empfand man die Moderne, wie sie v.a. zwischen den Kriegen entwickelt wurde, als hässlich und verstand das Bauen zwischen 1933 und 1939 als Rückkehr zum eigentlichen Handwerk und ihrem Erhalt. Damals manifestierte sich auch die Denkmalschutz im übrigen. Ihr wohnt immer noch ein deutschtümelnder Heimatschutz inne, die deutsche Identität im klassischen Verständnis von Bauen zu erhalten. Natürlich unter Erweiterung auf die Wohnbauten der DDR. Und keiner kann sich erinnern, dass ein selbsternannter Architekturexperte in Leipzig als Denkmalschützer sich je für die alten bürgerlichen Boulevardbauwerke und Armenviertel in der Messestadt eingesetzt hätte, auch nach 1990 nicht. Was an Handwerk verloren ging; Parkett, Dielungen, handgekachelten und emailierten Öfen, Fenster und Türen, Türgriffe, darüber können ebenfalls Bände geschrieben werden. Mit diesem Verlust gingen auch auch andere Vorteile verloren; wie man richtig Räume beheizt, wie man mit Wasser umgeht, wie man ohne Gas- und E-Herd richtig kocht. Die Selbstbestimmtheit des Wohnens ging ebenfalls verloren, die jährlichen Abrechnungen von Strom, Gas und Warmwasser verdeutlichen das genau.

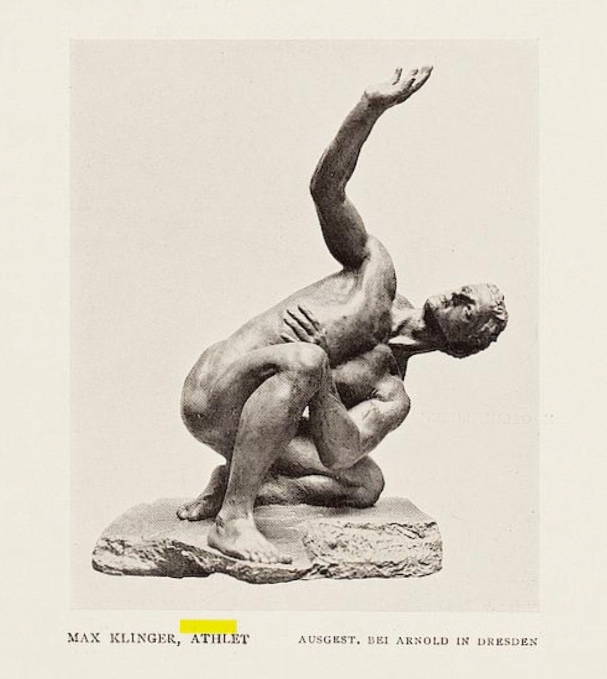

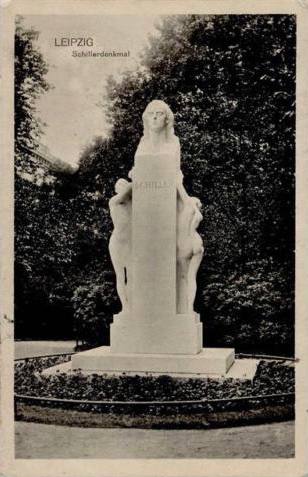

Wenn in der Leipziger Internet Zeitung geschrieben steht, dass einem in Leipziger Treppenhäusern das kulturvolle Selbstverständnis eines Bürgertums, das quasi mit Goethe, Schinkel und Winckelmann eine eigene Kultur entwickelt haben will, und noch in der Antike seine Vorbilder sah (Klassizismus) und sich mit der scheinbar so eklektizistischen Gründerzeit auch zunehmend emanzipierte und am Ende tatsächlich eigene Kunststile hervorbrachte, liegt der Schreiber halbfalsch. Gerade die sogenannten eigenen Kunststile sind in den Handwerksmeistern und in ihren Betrieben zu suchen. Man hat Design und Ornamentik wild interpretiert und so einen Eklektizismus hervorgebracht, den sogar Sachsens erster Denkmalpfleger Cornelius Gurlitt sen. schon 1894 in einer von ihm selbst dokumentierten und veröffentlichten Fahrt zu Max Klinger als abscheulich empfand, um nicht zu sagen: stillos und abrisswürdig. Wir sehen das heute freilich anders. Gerade vorm Hintergrund des Verlusts an Handwerk und ihrer kreativen Kraft in der heutigen Zeit, scheinen die Menschen damals wirklich was beherrscht zu haben. Dass Handwerksmeister bis ca. 1990 auch an Kunsthochschulen geschult wurden fällt unterm Tisch.

Der größte Fauxpas gelingt der Leipziger Zeitung, den Jugendstil zwischen 1895 und 1910 einzuordnen. Für Deutschland mag die Zuordnung stimmen. Ihn als Teil der Sezessionsbewegungen zu sehen, die unter dem englischen Einfluss erst entstand, wäre der denkerische Glücksgriff gewesen. Ein weiterer wäre, diesen Stil in einen internationalen Maßstab zu stellen. Eine Abfolge wie Jugendstil, Reformstil und Art Déco gibt es ebensowenig wie die Behauptung, dass Kunst vorm frühen 20. Jahrhundert fast ausschließlich zwischen Kunstkritikern und Künstlern stattfand. Der Repräsentationsanspruch hatte sich seit der Französischen Revolution auch in Deutschland ins Bürgerliche verlagert. Man versuchte als Kaufmann und Immobilienhai genauso so zu prunken und zu protzen wie die Adeligen in den vorigen Jahrhunderten auch. Außerdem wird vergessen, dass Handwerker den Pomp und Prunk für die Herrschenden schufen, die Designer eigens zur Zurschaustellung weltlicher und geistlicher Macht entwarfen.

So gesehen ist es ein müßiges Spiel, gerade die Klassische Moderne mit verschlafenen und verträumten Begriffen zu ersäufen. Wissenschaftlich ist es nicht, und auch nicht redlich. Begriffe wie „Art Déco“ verbrämen im Prinzip die Geistes- und Handwerksleistungen dieser Zeit. Wir können von der Moderne vielmehr behaupten, dass die Abkehr vom klassischen Gestaltungsbild auch eine Abkehr der kunsthandwerklich gestalterischen Kraft einzelner Handwerkstätten zugunsten einer genormten und industriell vorgegebenen Gestaltung einsetzte, und auch ein Vergessen. Vor diesem Hintergrund hätte ein Treppenhausbuch wirklich Sinn gemacht. Man hätte für das Handwerk und das Interieurdesign entscheidende Impulse wider die sich selbst perpetuierende Moderne setzen können, aber so… so bleibt nur ein Blick in die Lupe einer zerfallenen Zeit. Stilbegriffe helfen uns nicht weiter, gerade zu den Entwicklungen im gestalterisch arbeitenden Handwerk und ihre Reibung mit der Industrialisierung weiter zu forschen. Sie kloppen nur unzähligen Lesern Stoff in die Köpfe, der altklug und besserwisserisch irgendwo wieder unter Zitierung solcher Bücher wie „Historische Ornamentschablonen aus Leipziger Wohngebäuden“ ausposaunt wird. Schade.