Daniel Thalheim

Wenn wir uns in die Geschichte zurück ins Jahr 1867 bewegen und im Leipziger Vorort Thonberg stehen würden, befänden wir uns in einem Dorf. Genauer gesagt in einem nur aus wenigen Häusern bestehenden Vorwerk. Damals war Thonberg noch nicht eingemeindet. Wahrscheinlich hätten wir noch Spuren der Völkerschlacht vorgefunden, oder zumindest Geschichten aus erster Hand gehört. Würden wir zur heutigen Kreuzung Riebeck-/Stötteritzer Straße gehen, stünden wir ungefähr an der Stelle, wo bis 1943 die Erlöserkirche von Hugo Altendorff errichtet war. Genauer gesagt stand sie damals ungefähr auf dem Gelände wo seit ca. 1990 eine Mittelschule genutzt wird.

Vom Dorf zum Stadtteil

1867 war nicht viel los in Thonberg. Wir könnten zum neu eingerichteten Neuen Johannisfriedhof gehen, der sich am Hospitaltor unmittelbar anschloss und seit Anfang der Achtzigerjahre des 20. Jahrhundert zum Friedenspark umgewandelt wurde. Wir könnten im Johannistal den Alten Jüdischen Friedhof aufsuchen sowie die Alte Sternwarte. Und wir könnten die private Heilanstalt für Geisteskranke von Eduard Wilhelm Güntz erblicken. Vielleicht hätten wir noch die Überreste der alten Getreidemühle von Thonberg gesehen, die noch im 18. Jahrhundert im Betrieb war. In der heutigen Schulgasse steht noch eine alte Schule aus den 1850er Jahren. Doch die Industrialisierung brach sich auch hier in der Gegend von Reudnitz und Thonberg Bahn; erste Verdichtungsprozesse können wir anhand der in den Stadtplänen verzeichneten Zeilenbebauungen um 1870 erkennen. Auch Firmenansiedlungen häuften sich zusehends. Wie in anderen im lauschigen Grün gelegenen Vororten von Leipzig auch, zog auch im südöstlichen Teil der Leipziger Umgebung der Mief von rauchenden Schloten und Eisenbahnen ein. Noch hätten wir den Eilenburger Bahnhof nicht sehen können, der entstand erst nach 1870 im neo-klassizistischen Stil. Doch Leipzig wuchs. Die Einwohnerzahl nahm schnell zu. Die Entwicklung sollte weiter anhalten. Auch nach der Eingemeindung der Stadtteile Reudnitz und Thonberg in das heutige Stadtgebiet von Leipzig Ende des 19. Jahrhunderts sollte sich immer wieder das Gesicht dieses Viertels verändern; sei es durch Kriegszerstörung oder durch die Stadtplanung in der DDR. Noch heute ändert sich das Gepräge dieses Gebiets zusehends. Am ehemaligen Hospitaltor am Eingang zum Johannistal entstehen aus den Rümpfen des ehemaligen Technischen Rathauses neue Wohnungen.

1867-1945 – Die Thonberger Kirche von Hugo Altendorff

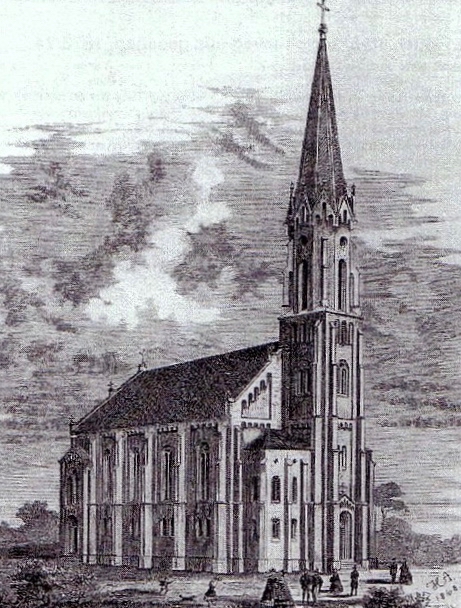

Weil 1865 sich die Kirchengemeinden von Thonberg und das entlang der heutigen Prager Straße entstehende Neu-Reudnitz zu einer Parochie zusammenschlossen, stand dem Bau einer neuen Kirche (Beitragsbild oben zeigt einen Stich nach den Entwürfen von H. Altendorff) nichts im Weg. Knapp 27.000 Taler kostete das Bauwerk. Viel Geld für die kleinen Gemeinden. Und doch war das Bauwerk sehr günstig kalkuliert. Die Thonberger Kirche gilt als Altendorffs erstes Bauwerk, das er nach seinem Studium u.a. an der Sächsischen Königlichen Baugewerbeschule in Leipzig plante. Allein schon wegen der Bevölkerungszunahme in den Vororten und den unter Druck geratenen Wohnungsbau ließ den Bau einer Kirche im werdenden Stadtteil Thonberg für notwendig erachten.

Die Gegend war arm. Handwerker und Arbeiter bildeten die größte Bevölkerungsgruppe in Thonberg-Reudnitz. Daher wurde ein Kommitee eingerichtet, aus mehreren Gemeinden Geld für die Errichtung der Thonberger Kirche zu sammeln. Aufgrund der Kostenfrage entschied sich die Gemeinde für ein einfaches Gotteshaus, bzw. folgte dem Vorschlag des Architekten möglichst schnörkellos vorzugehen. Solide sollte das Bauwerk sein und doch ästhetischen Ansprüchen genügen. Eintausend Sitzplätze sollten vorgesehen werden.

Im Grundriss entstand so eine dreischiffige Hallenkirche, deren rundbogige Kreuzgewölbe von sechs schlanken achteckigen Pfeilern getragen wurden. Das Mittelschiff war höher und breiter als die beiden Seitenschiffe. Der Altarraum wurde massiv überwölbt und folgte in der Höhe der des Mittelschiffs. Auf den Seitenschiffen ruhten die auf Eisenträgern errichteten hölzernen Emporen. Über dem Haupteingang mit Vorhalle erhob sich die Orgelempore. Im Osten befand sich eine Apsis. Den Altarraum flankierten zwei private Kapellen sowie ein Taufbereich. An der Westfront am Haupteingang erhob sich ein Kirchturm, wo auch das Geläut die Gläubigen zu den Gottesdiensten rief.

Altendorff folgte in der äußeren Gestaltung einem spätromanischen Stil, was sich an horizontalen Gesimsen und Rundbogenfriesen niederschlug. Neben weißem Kalkputz an den Fassaden war das Design bzw. die Farbigkeit der Kirche von weißem Sandstein geprägt, wobei der Sockelbereich aus einer Bruchsteinmauerung aus Granit bestand. Einen Ziegelrohbau bzw. eine Sandsteinverblendung zu planen, wäre aus Sicht des Architekten zu teuer gewesen. Das Dach erhielt eine englische Schablonenverziegelung aus roten und blauen Dachziegeln.

Auch die Inneneinrichtung folgte dem Prinzip weniger ist mehr. Die hölzernen Einbauten blieben in ihrer Natürlichkeit, lediglich die Bestuhlung wurde dunkelbraun angestrichen. Über die Farbigkeit der Wandflächen gibt uns der Architekt keine Auskunft. Nur von einer edlen Farbharmonie und sinnigem Dekor ist die Rede. Blicken wir in die Aufrisszeichnungen der Kirche, so ist zumindest das Gewölbe des Altarraums mit einem Sternen-, bzw. Kreuzmuster versehen worden. Über den Türstürzen sah der Architekt Bibelsprüche vor. Der Chorbogen erhielt die Worte: „Eine feste Burg ist unser Gott“.

Die Fenster an beiden Langseiten erhielten ein schmiedeeisernes Sprossenwerk und eine in Blei eingefasste Buntverglasung aus Rot, Gelb, Grün und Blau. Die Chorfenster bemalten Handwerker mit christlichen Ornamenten und Symbolen. Die Innenausstattung aus Altarstein, Kruzifix, der Lehrpult, Leuchter und Taufstein sind Geschenke von Gemeindemitgliedern bzw. ihrer Freunde gewesen. Die Kanzel gestaltete Altendorff selbst.

Der Baubeginn der Kirche erfolgte noch im November 1867 mit der Errichtung der Grundmauern. Im Frühjahr 1868 setzten die Handwerker die Arbeiten fort. Im April desselben Jahres erfolgte die Grundsteinlegung. Zum 1. August 1868 war der Turm – im übrigen durch eine wohltätige Sende in Höhe von 5500 Talern – fertig gestellt, am 12. September auch das Dach. Bis zum 1. Juni 1869 erfolgten Arbeiten an der Innenausstattung, so dass die Kirche an die Gemeinde am 25. Juli 1869 übergegeben und das Gotteshaus eingeweiht werden konnte. Nicht nur die Turmspende war ein glücklicher Zufall, der zur Realisierung des Bauwerks führte. Auch 40 Tonnen Zement einer Zementfabrik in Stettin gingen als unentgeltliche Lieferung im Bau auf. Die gemalten Chorfenster, die Glocken und die Orgel waren ebenfalls Geschenke von Freunden der Thonberger Gemeinde.

73 Jahre stand sie am heutigen Kreuzungsbereich Riebeck-/ Ecke Stöteritzer Straße. Ein durchschnittliches Menschenleben lang. In der Bombennacht vom 4. Dezember 1943 wurde die Thonberger Kirche, die nach ihrem Umbau in den 1880er Jahren als „Erlöserkirche“ bekannt war nahezu vollständig zerstört. In den Folgejahren erfuhr die Kirche ihren Abriss. Eine Rekonstruktion war aufgrund der starken Schäden nicht möglich.